Ein paar Fake-News weniger

Kann ein Verbot einer Zeitung gut für die Pressefreiheit sein?

Das Compact-Magazin von Jürgen Elsässer wurde von Innenministerin Nancy Faeser verboten. So ging es in den Morgenstunden durch die Presselandschaft und vor allem durch Social Media. Zensur, das Ende der Meinungsfreiheit, die linksgrünversiffte Woke-Diktatur lasse ihre Maske fallen, poltern einige. War Compact nur eine unbequeme oppositionelle Stimme?

Donald Trump wurde nach seiner ikonisch in die Luft gereckten Faust als Held gefeiert. Gut, das taten einige. Die Wahlniederlage von Marine Le Pen wurde bedauert. Victor Orbán als Friedensbringer

eingeordnet, Wladimir Putin sowieso und die NATO, die EU, die Bundesregierung, das sind natürlich alles Kriegstreiber.

Zudem wurde natürlich immer wieder gegen Migranten, gegen Juden, gegen die Grünen gehetzt, klar Stellung für die AfD bezogen und unter anderem der patriotische Höcke-Taler als Wertanlage

angeboten oder ein Sommerfest in der kommenden Woche mit Martin Sellner und Maximilian Krah auf die Beine gestellt. Kurzum: Compact bediente alles, was rechte Bubbles hören wollten,

Wahrheitsgehalt spielte in der Berichterstattung eine untergeordnete Rolle.

Seit 2020 wurde das Magazin vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft, da es sich „revisionistischer, verschwörungstheoretischer und fremdenfeindlicher Motive“ bediene, wie Präsident Thomas Haldenwang begründete. Seit 2021 gilt es als gesichert rechtsextrem. Innenministerin Faeser bezeichnete es als Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene, das gegen unsere Demokratie hetze und somit geistiger Brandstifter sei.

Mit dem Verbot des Medienunternehmens Elsässers sollen nun also Publikationen unterbunden werden, die verfassungsfeindlich sind, außerdem ist es aber ein Vorgehen gegen jene, die Hass schüren.

Dass diejenigen, die sich von Compact vertreten fühlen, das also als Verbot einer Opposition hinstellen, ist logisch.

Ist es tatsächlich ein rechtsstaatlicher Eingriff in die Pressefreiheit? Dazu wiederum lohnt sich ein Blick in den Pressekodex, der journalistische Leitlinien vorgibt. Dort heißt es ganz oben,

dass die Wahrheit und die Menschenwürde geachtet werden müssen. Das sei die Grundlage für die Glaubwürdigkeit von Medien.

Weiter geht es mit sorgfältiger Recherche, dem Schutz der Persönlichkeit, unangemessener Sensationsberichterstattung und unter anderem eben auch eine klare Ablehnung von Diskriminierungen. Es sind Regeln, die zum Teil an die Grundrechte erinnern und diese sozusagen spezifizieren. Sie erklären, was Medien dürfen und wo ethische Grenzen überschritten werden.

Selbstverständlich ist Ethik für die Pressefreiheit ungemein wichtig. Freie Presse, die alles behaupten darf, unabhängig von Fakten und von dem, was sie damit anrichtet, ist nichts wert. Eine

verantwortungsvolle freie Presse hingegen ist ein mächtiges Instrument in einer Gesellschaft und das wird ja weltweit auch immer wieder bewiesen.

Auf der anderen Seite kursierten auf der Welt gefühlt noch nie so viele Fake News wie heute. Gründe dafür können in sozialen Medien oder allgemein in der digitalisierten Informationsflut gesehen

werden, aber ganz gezielt eben auch bei Medien, die Ideologien verfolgen, die Unsicherheiten bewusst nutzen, um Stimmungen zu schüren.

Gerade populistische rechte Medien beherrschen diese Verdrehung der Wahrheit ziemlich gut und wurden in den letzten Jahren immer offensiver in den offensichtlichen Fake News, die sie verbreiten. Verschwörungstheorien bekommen eine Bühne, ganz aktuell bereits wenige Stunden nach dem Attentat auf Trump, bevor überhaupt nur annähernd Fakten bekannt sind.

Bei vielen Menschen verfängt Angst, die damit erzeugt wird, verfängt Misstrauen gegen Regierungen, gegen Medien, gegen die Wissenschaft. Das widerspricht eindeutig dem Pressekodex wie überhaupt

jeglicher Ethik und destabilisiert Gesellschaften. Insofern ist es im Sinne der Pressefreiheit sowie im Sinne einer wehrhaften Demokratie sogar dringend notwendig, dass gegen geistige

Brandstifter vorgegangen wird und nicht jeder in die Welt setzen darf, was er möchte.

Damit sage ich ja nicht, dass alle anderen alles richtig machen, doch in unserer Medienlandschaft sind nun einmal einige beheimatet, die sich nicht an Fakten, nicht an allgemeinen Spielregeln

orientieren, sondern bewusst desinformieren, beeinflussen, aufhetzen wollen. Genau die sind eine Gefahr für die Pressefreiheit und letztlich die Freiheit allgemein.

Wer will die Welt brennen sehen?

Buchtipp: Marc-Uwe Kling - Views

Damals, als ich noch im Studium war, begann ich meine spätere journalistische Laufbahn mit Literaturrezensionen. Dem bin ich bis heute treu gebieben, lese nach wie vor viel und veröffentliche auch relativ regelmäßig Rezensionen. Weil ich Literatur nun einmal für unglaublich wichtig halte. Für die Bildung, für die Kreativität und eben auch für die Gesellschaft. Was also spricht dagegen, auch hier ab und zu Bücher vorzustellen, die ich für besonders lesenswert halte?

In den sozialen Netzwerken geht ein Video viral, das eine brutale Vergewaltigung zeigt. Das Opfer, ein junges Mädchen aus dem Harz, das kurz zuvor spurlos verschwunden ist. Die Täter, drei Männer mit dunkler Hautfarbe, also offenbar Migranten. Kurzum: gesellschaftlicher Sprengstoff.

Dies ist die Ausgangslage für Marc-Uwe Klings „Views“, ein Buch, das laut Cover nicht etwa ein Krimi oder Thriller, sondern schlicht ein Roman ist. Trotzdem ist es nach den humoristisch-skurrilen

„Känguru-Chroniken“, der Science-Fiction-Saga „Qualityland“ und Ausflügen in weitere literarische Genres des zu großer Popularität gelangten Kleinkünstlers wieder einmal etwas ganz anderes. Oder?

Nun ja, das Känguru ist kommunistisch und entgegen seiner biologischen Natur ziemlich bissig, die Zukunft in Qualityland ebenso Dystopie wie Satire auf unsere Gegenwart und auch sonst ist Marc-Uwe Kling in seinem Schaffen nicht eben unpolitisch. So ist auch „Views“ in erster Linie ein Gesellschaftsroman.

Die Medien und vor allem rechte Gruppierungen stürzen sich auf den Fall, verbreiten eigene Narrative und nutzen die stockenden Ermittlungen des BKA für ihre Propaganda. Es tauchen weitere Videos

auf, die mehr oder weniger direkt zur Lynchjustiz aufrufen. Auch die leitende Ermittlerin Yasira gerät wegen ihrer familiären Wurzeln im Libanon in die Schusslinie einiger Rassisten, die sich als

„Aktiver Heimatschutz“ formieren.

Während Yasira und ihr Kollege noch von Berlin in den idyllischen Harz fahren, um nach dem verschwundenen Mädchen zu fahnden, lässt die erste Leiche, vermeintlich einer der Täter, nicht lange auf

sich warten. Seine Hinrichtung natürlich in einem Video dokumentiert, das ebenfalls viral geht.

„Wie konnte alles in so kurzer Zeit eskalieren?“, lässt Kling seine Protagonistin grübeln, „Aber die Antwort ist ganz einfach. Es ist nicht in kurzer Zeit eskaliert. Im Gegenteil: Seit Jahrzehnten beobachten alle, wie die Gesellschaft immer mehr Risse bekommt, und keiner kittet sie. Da darf man sich nicht wundern, wenn sie schließlich zerbricht.“

Ja, es ist eine düstere Abrechnung mit der Gegenwart. Oder doch nur eine Bestandsaufnahme? Zum Glück hat sich Marc-Uwe Kling nach wie vor dem Humor nicht ganz abgewandt und so lässt er Yasira und

ihr Team oft zynische Witze reißen, die keinesfalls aufgesetzt wirken, sondern der Geschichte eine Leichtigkeit geben, sie in gewisser Weise erträglich macht.

Und wie sieht es mit dem Fall aus? Nun, irgendwann fragen sich die Ermittler, ob all die Unruhen und die Spirale der Gewalt, die das Video ausgelöst hat, nicht nur Begleiterscheinungen sind,

sondern sogar das eigentliche Motiv. Wollte jemand die Welt brennen sehen?

Nein, das ist an dieser Stelle kein Spoiler, denn eine weitere Wendung bringt zum Ende hin noch einmal ganz andere Aspekte ins Spiel, ebenfalls spannend, ebenfalls hoch aktuell, ebenfalls

bitterböse. Aber dazu wird an dieser Stelle nichts verraten, denn es lohnt sich in jedem Fall, diesen Roman zu lesen.

Vielleicht doch Mr. Nice Guy?

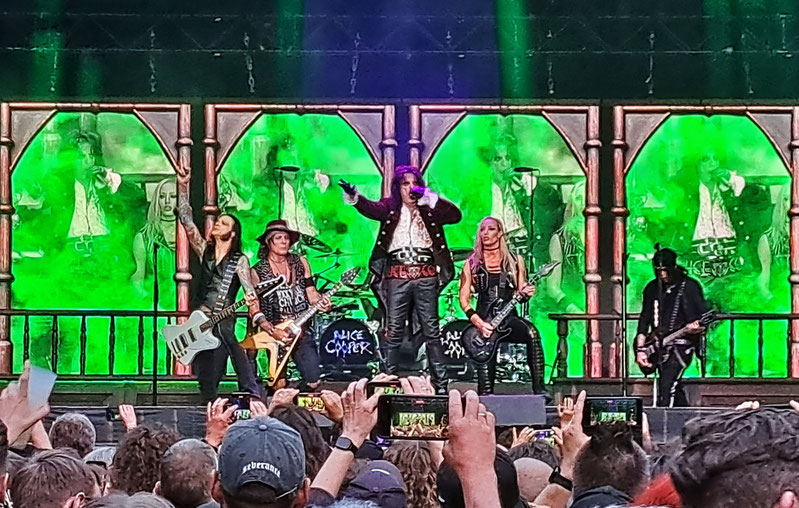

Alice Cooper und die Kraft des Rock

Als wir noch Schüler waren, verboten uns unsere Eltern die Musik von Alice Cooper. Meine zumindest; das ist wohl der Preis, wenn du in einem fundamentalistisch christlichen Elternhaus aufwächst. Spiele man seine Platten rückwärts ab, könne man satanische Botschaften empfangen, warnten sie, zudem sei das, was er auf der Bühne abziehe, widerwärtig und außerdem trinke er das Blut von Kindern im Keller einer New Yorker Pizzeria. Ach nee, letzteres war eine andere Verschwörungserzählung.

Nun ja, für uns gilt heute School’s out forever, längst sind wir selbst die Alten, doch immerhin gehört die Musik von Alice Cooper nicht mehr als Poison in den Giftschrank, er tritt sogar auf der

Northeimer Waldbühne auf, einer 7000 Menschen fassenden malerisch von alten Bäumen umgebenen Anlage hier in der südniedersächsischen Provinz. Nun gut, so sehr schocken wie in den 70ern, dass

soziale Netzwerke sich darüber ereifern, kann er vielleicht nicht mehr, dazu müsste er schon in Sachsen seine Solidarität mit der Ukraine bekennen wie sein drei Jahre älterer Kollege Rod Stewart.

Doch der 76-Jährige rockt die Bühnen auf seiner „Too close for comfort“-Tour noch immer. Dass er nicht mehr eighteen ist, fällt kaum auf. Vor einigen Monaten bei Bonnie Tyler in Berlin hatte ich

noch Angst, das Alter könne die Stimme in die Eclipse verbannt haben und somit die ganze Show beeinträchtigen. Auch Bonnie Tyler ist mittlerweile über 70, gut, sie hat bei manchen Passagen nicht

mehr ganz die Power von früher, doch mit neuen Arrangements und für mich spannenden Versionen der alten Stücke. Kurzum, für mich war sie auf der Bühne noch immer ein Hero (wer hier gendern mag,

soll es tun).

Alice Cooper war ja wie gesagt noch nie Mr Nice Guy, doch sein musikalisches Werk kenne ich längst nicht so gut, so dass ich mich mit deutlich weniger ängstlichen Gedanken auf das Konzert einlasse. Ich weiß immerhin, dass seine Bühnenshow wie schon vor über 50 Jahren von Horror-Showelementen durchzogen ist, allein das ist ein guter Grund.

Er heißt seine Fans nach wie vor in seinem Nightmare willkommen, in dem durchaus mal eine Puppe gequält, Paparazzi oder junge Frauen um die Ecke gebracht werden, Frankenstein seinen ganz großen

Auftritt hat und Cooper selbst in eine Zwangsjacke gepfercht wird, am Ende durch die Guillotine stirbt und aus der Hölle wieder aufersteht.

Das ist es also, wovor unsere Eltern uns früher gewarnt haben. (Ehrlich gesagt bin ich vor allem überrascht, wie viele Songs von Alice Cooper ich dann doch kenne.) Wovon sie fürchteten, wir

könnten es vielleicht nachmachen. Nun gut, heute schreibe ich Horrorgeschichten, doch bezweifle ich, dass daran Alice Cooper schuld ist und Rockmusik sicher nur zum Teil. Allerdings bin ich auch

fest davon überzeugt, dass es kein schlechter Einfluss ist.

Das, was Alice Cooper und seine Band da auf der Bühne abziehen, ist eine gut gemachte Show mit theatralischen und überwiegend mechanischen Effekten, die immer noch ziehen, immer noch typisch für

den bösen Rocker, als der er sich inszeniert, sind, aber dabei auch irgendwie liebenswert. The Man Behind the Mask ist eben ein exaltierter und leidenschaftlicher Entertainer, privat Sohn eines

Pastors, Familienvater und Großvater, kurz vor seiner goldenen Hochzeit. Und er ist nach wie vor ein großer Musiker.

Daher schafft er es auch, dass jene, die seine Musik damals heimlich hörten, heute zum Teil ihre Kinder mit zur Show bringen und lässt seine eigenen Kinder in Rollen eben dieser schlüpfen. Rock ist die Musik, die Generationen verbindet, wenn Alice auf der Bühne „Hey“ ruft, brüllen ihm Tausende gemeinsam „Stoopid“ entgegen. Er zieht durch, ist nicht lost in America oder in Northeim, sondern bietet viel für Ohr und Auge.

Die großartige Kulisse der Waldbühne ist dafür im Grunde der perfekte Ort. Kein anonymes Stadion, sondern trotz voller Ränge irgendwie heimelig und der Kontrast zum Horror. Am Ende bringt der

Rockstar ein Medley aus „School’s Out“ und Pink Floyds „Another Brick in the Wall“ und läutet damit zum einen ganz klar die Sommerferien ein und macht zum anderen deutlich, wie zeitlos und

universell Rockmusik seit Jahrzehnten in unserer Gesellschaft und weltweit ist.

Seit Jahrzehnten bricht sie mit Normen, hinterfragt Strukturen, tut genau das, was Kunst immer schon getan hat und auch tun soll. Dass wir Menschen uns vor einer Bühne versammeln, um gemeinsam

Kultur zu erleben, ist auch ein Stück weit das, was uns als Menschheit ausmacht. Das würde nicht funktionieren, wenn Kunst immer nur Ideale abbildet, bin ich überzeugt, sie muss auch ein Stück

weit gesellschaftskritisch sein.

Ob ich Alice Cooper, Bonnie Tyler oder Rod Stewart heute noch als explizit gesellschaftskritisch bezeichnen würde, weiß ich nicht genau. Die Show, die ich zu sehen bekomme, ist aber auf jeden

Fall provokant und reißt mich musikalisch mit. So wie alle anderen hier. Mehrere tausend Menschen fühlen sich vor der Bühne vereint, spüren Gemeinschaft. Und das ist eben die andere Facette, die

Kultur auszeichnet.

Was wollen wir für Europa?

Geografisch nur wenige Meter voneinander entfernt, weltanschaulich so weit, dass es weiter kaum geht

„Es ist jetzt Schluss mit lustig, die rechten Parteien kommen und ich bin stolz, ein rechter Politiker zu sein, ich bin stolz, ein Rechtspopulist zu sein“, sagte Jens Kestner, Europakandidat der AfD, in Northeim. Zwei Tage vor der Europawahl hatte die AfD zur Abschlusskundgebung des Wahlkampfes mit Europa-Kandidaten, Bundestagsabgeordneten, Fraktionsvorsitzenden und Landesvorsitzenden auf dem Münsterplatz eingeladen.

„Wir werden Europa vom Kopf auf die Füße stellen, für ein Europa der Vaterländer und nicht für die Europaflagge. Wir brauchen diese EU nicht“, so Kestner weiter. Seine Parteikollegen wetterten

gegen die „Altparteien“, gegen die Regenbogenflagge, die über dem Platz gehisst ist, und auch gegen die Gegendemonstranten, die durch Absperrungen und Polizeikräfte getrennt ganz andere Ansichten

und Visionen für unsere Gesellschaft und für Europa vertreten.

Das Bündnis für soziale Gerechtigkeit und gegen Rechtsextremismus im Landkreis Northeim hatte zur „Meile der Demokratie“ aufgerufen, an der sich neben den demokratischen und pro-europäischen Parteien unter anderem die Omas gegen Rechts, die evangelische Jugend und zahlreiche andere Institutionen und Gruppierungen beteiligten. Eröffnet wurde sie von Bürgermeister Simon Hartmann, der sagte: „In Northeim leben über 4000 Menschen, die eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen. Noch viel mehr Menschen haben Wurzeln in anderen Ländern. Sie sind unsere Nachbarn, unsere Kolleginnen und Kollegen, sie sind wichtiger Bestandteil unserer Gemeinschaft, die auf der Idee eines freien und liberalen Europas basiert.“ Dann fügte er noch hinzu: „Wir stehen zusammen und wir passen gut aufeinander auf.“

120 bis 130 AfD-Anhänger auf der einen und 500 Gegendemonstranten auf der anderen Seite, so die Zahlen der Polizei. Geografisch nur wenige Meter voneinander entfernt, weltanschaulich so weit,

dass es weiter kaum geht. Zu Zwischenfällen kam es nicht, so sagte es mir ein Polizeisprecher am Abend, wenigstens das.

Ist ja leider nicht mehr selbstverständlich, wie wir in diesem Wahlkampf besonders schmerzlich gelernt haben. In Mannheim musste ein Polizist sterben, weil er in seinem Dienst einen

islamistischen Extremisten nach einer Messerattacke auf einen islamfeindlichen Hetzer fixieren wollte. In Göttingen wurde die grüne Politikerin Marie Kollenrott bei einer Wahlkampfveranstaltung

angegriffen und verletzt, so wie zahlreiche weitere Wahlkämpfer*innen in anderen Städten auch.

Der Ton in unserer Gesellschaft wird schärfer, die Bereitschaft zu Gewalt offenbar geringer. Zudem scheint es, als müssten wir uns zwischen einem freien und liberalen Europa und einem Europa der Vaterländer entscheiden. Und wenn wir uns für eine vielfältige und tolerante Gesellschaft entscheiden, müssen wir sie offenbar verteidigen gegen diejenigen, die so viele Werte ablehnen, die dieses Europa sich in den letzten Jahrzehnten mühsam erkämpft hat.

Wir leben in einer Gesellschaft, die uns Freiheiten lässt wie nie zuvor in der Geschichte. Minderheiten werden geschützt, auch wenn einige aus einer konservativen und rechten Bubble das wohl als

Bedrohung empfinden. Dieses Europa könnte sich auf den Weg in eine moderne, globalisierte Zukunft machen, in der der einzelne Mensch und nicht seine Herkunft zählt.

Noch dazu stehen wir mit dem Klimawandel und einer von Standorten losgelösten Wirtschaft vor Herausforderungen, die uns alle als Weltbürger, als Menschen betreffen. Warum also pochen so viele

immer noch auf Nationalismus, auf eine Welt von gestern, die im Grunde jetzt schon vollkommen überholt ist? Warum ist jemand stolz darauf, Populist zu sein?

Vielleicht bin ich ja zu naiv, vielleicht zu linksgrünversifft, vielleicht zu christlich geprägt, so dass ich alle Menschen als Kinder Gottes und uns als eine Einheit sehe. Aber mir fehlt

jegliches Verständnis für die Weltanschauungen der Rechten und Rechtsextremen. Mir ist es egal, ob mein Gegenüber deutsch ist oder was auch immer, viel wichtiger ist mir, das er mein Nachbar,

mein Kollege, mein Freund ist. Wenn ich mit jemandem reden, lachen, vielleicht sogar weinen kann, dann ist doch alles andere egal. Lasst uns doch einfach nur Menschen sein.

Deutschland im 75. Jahr des Grundgesetzes

Jugendliche, die Demokratie gestalten, und Rich Kids, für die nur Papas Kohle zählt

75 Jahre Grundgesetz waren der Anlass für die Bundestagsabgeordnete Frauke Heiligenstadt, im evangelischen Jugendhaus in Osterode mit Jugendlichen über unsere am 23. Mai 1949 in Kraft getretene Verfassung zu diskutieren. Der Verein Demokrateatime, in dem Jugendliche sich mit Demokratiebildung vor Ort auseinandersetzen, bzw. ganz konkret der Vorsitzende Alexander Fröhlich, der auch in der evangelischen Jugend aktiv ist, hatte sie eingeladen.

Alexander war es auch, der die anderen Jugendlichen aus unterschiedlichen Orten im Harzer Land zunächst begrüßte und dazu anleitete erst einmal in Kleingruppen über verschiedene Aspekte des

Grundgesetzes zu diskutieren. Was sind die Errungenschaften? Wo gibt es aus Sicht der Jugendlichen Reformbedarf? Wie lässt sich eine wehrhafte Demokratie gestalten?

Die Bundestagsabgeordnete hatte zunächst noch dem Staatsakt in Berlin mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beigewohnt und dann bei der Kundgebung auf dem Osteroder Kornmarkt einige Worte

gesagt. Auch den Jugendlichen im evangelischen Jugendhaus berichtete sie vom Staatsakt. Es seien die Anfänge unserer Bundesrepublik gelobt worden, erzählte sie, Steinmeier habe hervorgehoben,

dass unser Grundgesetz Frieden und Freiheit in unserem Land garantiere. Dennoch habe er dazu ermahnt, die Demokratie am Leben zu erhalten, unter anderem durch ehrenamtliches Engagement in

karitativen Einrichtungen und der Kirche.

Anschließend stellte sich Frauke Heiligenstadt den Fragen der Kleingruppen, diskutierte mit ihnen vieles, was durchaus auch über die anfänglichen Fragestellungen hinausging. Als „politisches Speeddating“ hatte Alexander Fröhlich diese Planung des Abends bezeichnet und es funktionierte ausgesprochen gut. Immer wieder scharten sich einige um die Politikerin, um mit ihr ziemlich intensiv auch über Themen wie Abtreibung, die Spaltung unserer Gesellschaft, die Schuldenbremse oder auch ein Recht auf Suizid zu diskutieren.

Zu Letzterem erläuterte Frauke Heiligenstadt beispielsweise, dass im Bundestag drei verschiedene Anträge zur Abstimmung gestanden hätten, von denen keiner eine Mehrheit bekam. „Wenn du so einen

Schiffbruch erleidest, ist bei einem Thema auf absehbare Zeit nichts mehr zu machen“, beschrieb sie die demokratischen Prozesse im Parlament.

Der Abend endete wie für den jungen Verein üblich nicht mit Demokratie, sondern sozusagen mit Dönerkratie, also gemeinsamem Essen, bei dem viele Gespräche noch ganz locker vertieft wurden. Über

das Grundgesetz, über Politik, aber auch über Gott und die Welt.

Diesen Pressetext habe ich heute rausgeschickt und war wirklich begeistert von den Jugendlichen, die viel Wissen und Interesse mitbrachten, sich gut auf das Thema Grundgesetz vorbereitet hatten und in lockerer Atmosphäre sehr sachlich und in die Tiefe gehend mit der Bundestagsabgeordneten diskutierten. Etwas enttäuscht war ich über die relativ geringe Teilnahme an der Kundgebung ein paar Straßen weiter. Dort waren vor allem die Omas gegen Rechts vor Ort, denen Frauke Heiligenstadt übrigens zum Aachener Friedenspreis gratulierte. Ja, auch mich hat diese Nachricht vor ein paar Tagen echt gefreut. Weniger gefreut hat mich wie gesagt, dass so weniger zur Kundgebung kamen. Für 75 Jahre Grundgesetz kann man doch auch mal eine halbe Stunde später mit dem Grillen anfangen, oder nicht?

Noch entsetzter war ich heute allerdings als ich bei Twitter reinguckte und sah, was Jugendliche andernorts so treiben. Ja, ich meine natürlich die Rich Kids auf Sylt, die dort, wie Dunja Hayali

es so treffend ausdrückte "mit Hitlerbärtchen und Schampus, aber ohne Ausländer“ feierten. Für sie war

dieses Verhalten offenbar gesellschaftsfähig genug, um das Video dazu anfangs erst einmal hochzuladen.

Das also ist Deutschland im 75. Jahr des Grundgesetzes. Auf der einen Seite Jugendliche, meist noch Schülerinnen und Schüler, die sich intensiv mit unserer Geschichte und Politik auseinandersetzen, weil sie die Demokratie auch für ihre Generation erhalten wollen, auf der anderen Seite solche, denen all diese Werte egal sind, weil für sie vermutlich nur Papas Kohle zählt, die sie einmal erben werden. Und im Netz gibt es tatsächlich einige, die dieses Verhalten auch noch entschuldigen, als geschmacklos herunterspielen und dann mit Whataboutism kommen. Da läuft es mir kalt den Rücken runter.

Allerdings habe ich vorhin dann in der taz auch gelesen, dass zwei der im Video auftauchenden Partypeople schon jetzt die Konsequenzen zu spüren bekommen. Einer, der bei einer PR- und Marketingfirma arbeitete, sei fristlos entlassen, einer anderen, die bei einer Influencerin angestellt war, sei ebenfalls umgehend gekündigt worden. Immerhin. Trotzdem finde ich es (wieder einmal) erschreckend, wie gespalten unsere Gesellschaft doch inzwischen ist.

Wie geht es weiter mit Europa?

Podiumsdiskussion mit Vertretern der demokratischen Parteien zur Europawahl

Mehr europäische und weniger nationale Entscheidungen fordert Kai Tegthoff, Kandidat für die Europawahl von Volt. Nein, wir haben das demokratischste EU-Parlament, das wir je hatten, widerspricht der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Jan-Christoph Oetjen (FDP). Die Arbeit, die die EU leistet, sei gut, es könne nur um einige Verbessrungen gehen, meint auch Bernd Lange (SPD), Vorsitzender des Handelsausschusses im EU-Parlament.

Vor zwei Tagen durfte ich eine Podiumsdiskussion zur Europawahl am 9. Juni besuchen, sehr hochkarätig besetzt und organisiert und moderiert von Jugendlichen. Bei uns hat sich im vergangenen Jahr

der Verein Demokrateatime gegründet, der es sich zur Aufgabe macht, Jugendbeteiligung in der Region zu stärken und über Demokratie zu informieren. Dafür wurde er schon im Bundeswettbewerb

Demokratisch Handeln ausgezeichnet.

Den Vorsitzenden, Alex, der gerade sein Abi gemacht hat, lernte ich schon bei anderen Veranstaltungen kennen und schätzen, so dass ich natürlich gerne auch zu dieser Diskussionsrunde ging. Zu den

Gästen gehörten wie oben erwähnt der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Jan-Christoph Oetjen (FDP, der Europaabgeordnete Bernd Lange (SPD) und Kai Tegthoff (Volt) sowie weitertin

Dirk-Claas Ullrich (Bündnis 90/die Grünen), Johanna Brauer (Die Linke) und Alexander Böger (CDU). Es ging um langfristige Ziele der Europäischen Union, um Sicherheit für Europa und auch um

Migration.

Nun stellen Alex und sein Team natürlich nicht alles ganz allein auf die Bühne, sein Gymnasium, wo die Veranstaltung stattfand, ist Europaschule und bietet schon lange Projekte etc. zum Thema Europa und EU-Politik an. Dennoch ist es ja nicht selbstverständlich, dass das auch fruchtet, so dass ich nach wie vor vom Engagement der Jugendlichen begeistert bin und außerdem auch, wie routiniert sie die Talkrunde moderierten.

So kitzelten sie zunächst einmal heraus, dass sich alle Kandidat*innen ein Zusammenwachsen und letztlich einen europäischen Bundesstaat, also die United States of Europe wünschen. Manche sofort,

andere eher langfristig, aber das gemeinsame Ziel für Europa ist damit auf jeden Fall eindeutig.

In Bezug auf den Krieg in der Ukraine wurde über gemeinsame Waffenlieferungen und auch eine gemeinsame Armee diskutiert. „Wir müssen in die Verteidigung der EU investieren“, forderte Bernd Lange,

wohingegen Johanna Brauer betonte, dass Krieg nie eine Lösung sei, es müsse also auch weiterhin mit Putin verhandelt werden. „Putin könnte diesen Krieg sofort beenden“, widersprach Jan-Christoph

Oetjen.

Ganz aktuell hat die EU einer Asylreform zugestimmt, dem Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS), einem umfassenden Gesetzespaket zur Reduzierung irregulärer Migration. In diesem Thema gingen die Meinungen dann weit auseinander. So konstatierte Dirk-Claas Ullrich: „Das, was gerade passiert ist, ist der größte Rechtsruck im Europäischen Parlament, den wir jemals erlebt haben.“

Nein, GEAS sei einen Versuch wert, widersprach Alexander Böger, es gab schließlich Handlungsbedarf an den europäischen Außengrenzen. Es müsse sich etwas ändern, da nach wie vor Menschen im

Mittelmeer ertrinken, pflichtete ihm Jan-Christoph Oetjen bei. Johanna Brauer allerdings bezeichnete das Gesetzespaket als „menschenverachtend“, wenn der Weg über das Mittelmeer für Flüchtende

eingeschränkt werde, müssen man andere Fluchtrouten öffnen.

Asyl und Arbeitsmigration seien nicht zu vermischen, mahnte Kai Tegthoff. Lager für Geflüchtete an europäischen Außengrenzen sind für ihn unmenschlich, für Arbeitsmigranten müssten deutliche

Anreize geschaffen werden, und zwar für ganz Europa. Bernd Lange betonte noch, dass eine Verbringung in Drittstaaten, so wie es in Großbritannien aktuell gemacht werde, nach europäischem Recht

unmöglich sei, worauf Alexander Böger widersprach und diese Rechtsauffassung anzweifelte.

Im Anschluss gab es noch Raum für einige Nachfragen der Schüler*innen, auf die ich hier kaum eingehen kann, außerdem möchte ich mich mit meiner eigenen Meinung zu manchen Positionen zurückhalten. Da ich auch schon ähnliche Podiumsdiskussionen, auch an Schulen, mit Wahlkandidat*innen verschiedener Parteien moderiert habe, weiß ich eben, wie anstrengend das mitunter werden kann – nicht der Schüler wegen, sondern weil manche Politiker schwer zu bremsen sind oder auch gerne mal in Populismus verfallen.

Daher gilt Alex und seinem Team mein größter Respekt, zum einen, weil ich in dem Alter längst nicht so politisch engagiert war und es bemerkenswert finde, zum anderen, weil sie ihre Sache auch

wirklich gut machen. Sie laden immer wieder Politikvertreter ein, um nachzufragen, mit ihnen zu diskutieren und ihnen damit zu zeigen, wer die Wähler von morgen sind. Das kommt mir persönlich oft

viel zu kurz, weil es auf den großen Bühnen und in den großen Medien oft nur um die Lautesten geht.

Diese Diskussion zeigte, wie inhaltlich kontrovers Politik und auch Demokratie sein kann, aber auch wie konstruktiv und informativ, wenn nicht Populisten den Rahmen der Sachlichkeit sprengen.

Meiner Meinung nach war es eine gute Entscheidung, nur die wichtigen demokratischen Parteien einzuladen, eine Entscheidung, an der sich große Fernsehtalkshows ein Beispiel nehmen sollten.

Leitkultur?

Im multikulturellen Rössl

Bei „Himmelblau“ denken einige Jüngere vielleicht an Jay von PietSmiet und ein gewisses virales Video, nur wenige der Älteren kommen wahrscheinlich sofort auf „Die ganze Welt ist himmelblau“ aus dem Singspiel „Im weißen Rössl“ von 1930 oder die Verfilmung mit Peter Alexander aus 1960. Doch genau dieses Stück haben sich die stillen Hunde, die Göttinger Schauspieler Christoph Huber und Stefan Dehler, mit dem interkulturellen Bürgertheater aus Moringen vorgenommen.

Allzu ernst sollten die Zuschauer*innen all das bei der Premiere in der KGS Moringen aber besser nicht nehmen. Zwar ging es unverkennbar um die berühmte Herberge im Österreichischen Salzkammergut

und auch die Lieder stammten aus dem Lustspiel, doch einige Modernisierungen und manches Augenzwinkern gab es freilich - darüber bin ich sehr froh, denn es wäre sonst niemals das, was ich mir

freiwillig angucken würde.

Allem voran ist das, was diese Aufführung ausmacht, die Besetzung selbst. Die nämlich ist beim Bürgertheater mitnichten typisch österreichisch oder auch typisch deutsch, sondern international und

bunt - also im besten progressiven Sinne dann doch wieder typisch deutsch. Das Bürgertheater ist im Zuge der großen „Flüchtlingswellen“ als Integrationsprojekt entstanden, wurde von

Ehrenamtlichen angestoßen, damit diejenigen, die zu uns kamen und kaum Kontakte hatten, und diejenigen, die hier möglicherweise sogar Sorge vor allzu großen Veränderungen hatten oder eben

Willkommenskultur aktiv leben wollten, einander kennenlernen konnten.

Mit dem ersten Bürgertheaterprojekt wurde im Herbst 2016 begonnen, im Frühjahr 2017 hatte dann „Ein Sommernachtstraum“ – sehr frei nach Shakespeare und den noch recht überschaubaren Deutschkenntnissen einiger Darsteller angepasst – seine Premiere. Es folgten „Faust“, „Romeo und Julia“, „Der Diener zweier Herren“, „Der schönste Tag“ (als Freiluftaufführung im Moringer Stadtpark 2021 und 2022) sowie „Der Sturm“. Gefördert wird „Himmelblau“ jetzt vom Bundesprogramm „Demokratie Leben!“, von der Kultur- und Denkmalstiftung Landkreis Northeim, der AKB Stiftung, der Lotto-Sport-Stiftung sowie dem Landschaftsverband Südniedersachsen.

Einige aus dem Ensemble sind von Beginn an dabei, andere kamen hinzu, auf jeden Fall kommt „Himmelblau“ durchaus textlastig und mit einem Fokus auf Wortwitze daher. „Ein Drittel der Mitwirkenden

waren immer Jugendliche, knapp die Hälte der gesamten Gruppe Menschen mit einer aktuellen Migrationsgeschichte“, sagt Stefan Dehler. Das wirklich extrem gemischte Team hat sich also eingespielt,

ist zusammengewachsen, und nicht nur das, das Bürgertheater ist auch zu einer Institution in Moringen geworden, wie das große Publikum und insgesamt vier Aufführungen beweisen.

Absolut zu Recht. Schauspielerisch wie musikalisch muss sich die Aufführung absolut nicht verstecken, die internationale Besetzung hat dazu ihren eigenen Reiz und zieht ja auch ebenso multikulturelles Publikum in dieses Stück, das vermutlich den wenigsten noch bekannt ist. Es ist somit ein deutliches Zeichen, wie Integration gelingt, nämlich nur durch persönlichen Kontakt, durch Austausch, durch gemeinsame Projekte und eben am Ende auch durch gemeinsamen Spaß an etwas.

Nach „Im Salzkammergut, da kann man gut lustig sein“, „Was kann der Sigismund dafür, daß er so schön ist?“ und etlichen amourösen Irrungen und Wirrungen fiel an diesem Premierenabend der letzte

Vorhang. Der Applaus hielt noch lange an und die Schauspieler*innen mischten sich glücklich unter ihr Publikum.

Für mich selbst endete der Abend als Pressevertreter hier, ich quatschte noch kurz mit den stillen Hunden, die ja auch schon bei unserem Mordsharz-Festival mit dabei waren, dann machte ich mich mit dem Kopf voller Gedanken auf den Heimweg. Im Auto kamen mir viele Erinnerungen an die erste Zeit mit F. und D. und ihren Kindern. Wie sie unsere deutsche Kultur kennenlernen wollten.

Sie hatten sich von Anfang an auf vieles eingelassen, wohin ich sie mitschleppte. Einmal auf einer längeren Autofahrt hatte D. eine Andrea Berg-CD eingelegt, um mir eine Freude zu machen. Ja, er konnte ja nicht ahnen, dass ich seine syrische Musik, die sonst oft lief, viel lieber mag als deutschen Schlager. Aber er erzählte so stolz davon, wie er durch die Songtexte auf dem Weg zur Arbeit noch versuche besser Deutsch zu lernen, dass ich doch davon absah, die CD aus dem Fenster zu werfen.

Dieses Theaterprojekt sorgte bei allen, die teilnahmen, vermutlich für ganz ähnliche Erinnerungen. Für gegenseitiges Verständnis, für Respekt und für Zusammenwachsen. Das ist es nun mal, was

unsere Gesellschaft so dringend braucht. Persönliche Kontakte und Freundschaften und daraus resultierend irgendwann eine gemeinsame Kultur, die für nostalgische Gefühle sorgt.

Diese Gedanken versöhnten mich an diesem Abend mit einem Stück, das ich mir freiwillig vermutlich nie angesehen hätte, mit Musik, die absolut nicht meine ist. Weil ich die Hoffnung habe, dass

solche Projekte dafür stehen, wie wir miteinander umgehen, für eine Weltoffenheit und für Vielfalt. Und eben auch dafür, dass das, was einige als „Leitkultur“ bezeichnen, bunt durchmischt und

endlich aus dem verklärten Gestern geholt wird.

Torten gegen Populismus

Buchtipp: „Was Rechtspopulisten fordern“ von Katja Berlin

Seit einigen Jahren erleben wir einen politischen wie gesellschaftlichen Rechtsruck. Populisten verbreiten einfache Antworten auf komplexe Probleme sowie Fake News und Hetze. Bis heute ist es weder der Politik noch den Medien gelungen, dem angemessen zu begegnen, da viele Anhänger sich auch von Fakten nicht mehr überzeugen lassen.

Was aber wirksam sein kann, ist zum einen ein Aufzeigen der populistischen Methoden, wodurch schnell klar wird, wie absurd vieles eigentlich ist, und zum anderen Humor. Ja, Humor. Ein gesundes

Verhältnis aus Zynismus und Gelassenheit, weil allzu große Empörung ja leider auch nichts bringt.

Genau diese Mischung gelingt Katja Berlin in ihren Kolumnen, auf Social Media und in ihren Büchern. „Was Rechtspopulisten fordern“ lautet der Titel ihrer neuesten Veröffentlichung, einem Buch,

das nicht mehr als unterschiedliche Diagramme präsentiert.

Es sind im Grunde kleine Grafiken zu einer präzisen Fragestellung, die nicht mit wirklichen Statistiken, aber mit leider offensichtlichen Wahrheiten arbeiten. So beispielsweise ein Tortendiagramm zu: „Wann wir hören, dass es in Deutschland keine Meinungsfreiheit mehr gibt.“ Darunter ein winziges Tortensegment, dem die Aussage „Wenn Menschen nach feministischen Äußerungen bedroht werden“ zugeordnet ist, ein ebenso winziges Segment zu: „Wenn Menschen nach antifaschistischen Äußerungen beleidigt werden“ und der gesamte große Rest zu: „Wenn Menschen nach diskriminierenden Äußerungen kritisiert werden.“

Ein klares, eingängiges Bild, über das es sich aber nachzudenken und auch zu diskutieren lohnt. Eben, weil es sehr explizit deutlich macht, wie Populismus funktioniert, wie Diskurse verschoben

werden und an welchen immer wiederkehrenden Parolen sich Populisten festhalten.

Ein weiteres Bild zeigt einfach nur einen blauen Kreis. Darüber die Überschrift: „Welchen Repressalien Rechtspopulisten in der ‚linken Meinungsvorherrschaft‘ Deutschlands ausgesetzt sind. Die

Farbe Orange stehe für „Sie dürfen nicht in den Bundestag einziehen“, grün für „Ihre Bücher dürfen keine Bestseller werden“, gelb für „Sie werden nicht in Talkshows eingeladen“ und blau steht für

„Sie werden kritisiert“. Wie gesagt: nur ein blauer Kreis.

Diese Diagramme sind pointiert, sie sind sicher auch in Teilen überzogen, doch vor allem drücken sie ohne viele Worte so vieles aus, was in unseren politischen wie gesellschaftlichen Diskussionen schief läuft und eben ganz gezielt in Schieflage gebracht wird.

Katja Berlin studierte Politikwissenschaft und Medienberatung und schreibt unter anderem für das Handelsblatt, die Berliner Zeitung und die Zeit. Sie veröffentlichte als alleinige Autorin sowie

mit Co-Autoren mehrere Bücher und schafft es, komplexe und vielschichtige Aussagen auch für die TikTok-Generation auf den Punkt zu bringen.

„Was Rechtspopulisten fordern“ ist ein entlarvendes Buch, ohne dabei eine akademische Auseinandersetzung mit dem Thema zu verlangen. Es legt den Finger in so manche Wunde und macht vieles auf

einen Blick deutlich, woran andere in langen Erklärungen gescheitert sind. Zu gerne würde ich täglich die Torte des Tages oder sowas von ihr posten, doch dafür gibt es ja ihre Social Media-Kanäle

und eben dieses Buch.

Übrigens: Jeden Sonntag gibt es einen Buchtipp von mir auf meinem Instagram- sowie meinem Twitter-Kanal.

Lebensmittelretter für einen Tag

Auf Tour für die Tafel

Auf Tour für die Tafel. Lebensmittel vor der Mülltonne retten. Das ist heute meine Mission. Morgens um 7 Uhr geht es in Osterode los, Frank nimmt mich mit. Er selbst fährt seit Jahren für die Tafel, holt mehrmals pro Woche Waren, die nicht verkauft wurden, bei Supermärkten in der Region ab.

Er hat seine feste Tour, erklärt er mir, weiß genau, ab wann er wo vorfahren kann, um die Kisten abzuholen und in den Lkw zu laden. Für mich ist alles neu, bisher wusste ich nur theoretisch,

welche Logistik überhaupt nötig ist, damit der gemeinnützige Verein die etwa 500 Kund*innen der Ausgabestellen in Osterode sowie in Bad Grund, Bad Lauterberg, Barbis, Clausthal-Zellerfeld,

Duderstadt, Gieboldehausen, Gittelde, Herzberg, Scharzfeld und Wulften versorgen kann.

Unsere Tour beginnt in Herzberg, ich gehe auf Franks Anweisung in den ersten Markt hinein, melde mich beim Personal und gehe dann gleich durch ins Lager, wo schon einige Kisten auf ihre Abholung

warten. Ehrlich gesagt muss ich ein wenig suchen, um den Knopf für das große Tor der Laderampe zu finden, dort nimmt Frank die Kisten in Empfang.

Allerdings werden sie nicht einfach eingeladen, sondern umgepackt und dabei durchsortiert. Zum einen müssen es alles gleiche Kisten sein, damit sie in Osterode richtig gelagert werden können, zum anderen werden nur die Lebensmittel mitgenommen, die auch noch weitergegeben werden können. Es ist ein Samstag, die Waren müssen also bis Montag gelagert werden, bevor sie dann an die Ausgabestellen geliefert werden. Abgepackter Salat beispielsweise wird nicht mitgenommen, da der übers Wochenende zu anfällig ist.

Zielsicher greife ich gleich einen Joghurtbecher mit einem Riss, aus dem der Inhalt quillt, auch der muss natürlich entsorgt werden. Schnell die Hände abwischen und weiterpacken. Es ist

ungewohnt, mir fehlt noch der Blick dafür, was aussortiert wird, aber es ist faszinierend, wie routiniert Frank das macht.

Beim nächsten Markt geht es für uns gleich nach hinten an die Laderampe, hier stehen die vorsortierten Kisten schon bereit. Unsere Tour führt über Osterode nach Teichhütte. Kevin Stranski reicht

uns hier die Kisten sogar an. Wie viele andere Mitarbeitende in den Märkten weiß er um die Bedeutung der Tafel für viele Menschen und schätzt ebenso den Gedanken der Nachhaltigkeit.

Ja, es wäre schade um das Obst und Gemüse, Brot, Milchprodukte, Süßigkeiten und vieles andere, was sonst weggeworfen werden müsste. Und natürlich wissen die Mitarbeitenden in den Märkten auch die

eingespielten Abläufe zu schätzen, dass sie die Waren oft nur hinstellen müssen, keine zusätzliche Arbeit dadurch haben.

Zugegeben, mir müssen sie an diesem Tag oft die Wege weisen, Frank hingegen fährt an einigen Märkten nur vorbei und sieht schon von der Straße aus, ob dort Kisten stehen, ob sie heute etwas für uns haben. Unsere Tour führt über Wulften nach Gieboldehausen, zu insgesamt 17 Märkten. Zeit für eine Pause oder ein Schwätzchen bleibt nicht, alles ist eng getaktet, echte Arbeit eben.

Zurück in Osterode müssen die Kisten schließlich noch aus dem Fahrzeug ins Kühlhaus gestapelt werden. 46 Kisten sind es insgesamt, alle randvoll mit Lebensmitteln für Menschen, die sich sonst

eine ausgewogene Ernährung nur schwer leisten können. Mittlerweile ist Mittagszeit, mehr noch als meinen Magen spüre ich aber meinen Rücken. Da ich sonst ja meist nur am Schreibtisch sitze, ist

die Arbeit doch ungewohnt.

Frank bewundere ich aber nicht deswegen, sondern weil er wie viele andere seinen Dienst für Menschen tut, die auf Hilfe angewiesen sind. Weil er tatkräftig hilft, die Schere zwischen Arm und

Reich in unserer Gesellschaft nicht noch weiter auseinanderklaffen zu lassen. Weil er freiwillig eine Aufgabe übernimmt, die es meiner Meinung nach eigentlich in einem reichen Land wie

Deutschland gar nicht geben dürfte. Doch zum Glück gibt es Menschen wie ihn, zum Glück gibt es die Tafel und ich habe heute noch einmal mehr Respekt für all jene bekommen, die sich hier für

Menschen und auch für die Schattenseiten des Konsums engagieren.

Ist Demokratie zu woke?

Leipziger Buchmesse sorgte für scharfe Kritik aus rechten Bubbles

Die Leipziger Buchmesse ist mit 283 000 Besuchern auch in diesem Jahr wieder eines der größten Events für alle, die sich für Bücher interessieren. Dabei ist gerade diese Veranstaltung mit der angegliederten Manga-Comic-Con ein Schnittpunkt für sämtliche literarischen Genres und alle, die sich in diesem popkulturellen Kosmos wohlfühlen.

Letztlich ist das für mich auch ein Grund, jedes Jahr wieder nach Leipzig zu fahren: auf der emotionalen Ebene der bunte Trubel zwischen Büchern, Cosplay und vielem, was ich so mag, und auf einer

übergeordneten eben auch dieser breit gefasste Literaturbegriff. Literatur ist hier nicht nur das, was wir damals im Deutschunterricht gelernt haben (in der Uni waren ja manchen Professoren

selbst Krimis zu platt, um sie literaturwissenschaftlich ernst zu nehmen), sondern umfasst eben auch Bereiche wie Comic, Manga und große Teile der Popkultur.

Genau das ist nun mal auch meine Auffassung von Literatur, also eine inklusive, die alles umfasst, was von literarischen Erzählstrukturen geprägt ist, oder anders gesagt, alles, was damit zu tun

hat, gute Geschichten zu erzählen. Da fallen dann auch Filme, Hörspiele und Videospiele rein, die letztlich ja auch nur akustische und optische Komponenten hinzufügen. Und gerade Cosplay ist

meiner Ansicht nach aus eine Möglichkeit, sich mit literarischen Figuren auseinanderzusetzen, sie somit am Leben zu erhalten.

Diesen inklusiven Aspekt hat die Buchmesse bzw. der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in diesem Jahr auch ganz deutlich gemacht. #DemokratieWählenJetzt lautete die Initiative, die auf demokratische Grundwerte wie die Menschenwürde, Freiheit und Toleranz hinweisen sollte.

Da die Literatur schon immer (größtenteils) für Offenheit, für Weiterentwicklung, für eine progressive Gesellschaft steht, ist es eigentlich nur logisch und konsequent. In den Zeiten, in denen

wir leben, aber leider nicht für alle. Die Eröffnungsveranstaltung und damit die Initiative wurden von manchen Bubbles scharf kritisiert, natürlich vor allem im Netz.

So kommentierte die Welt-Journalistin Anna Schneider den Post des Börsenvereins mit „Fürchte, so mancher Grüne glaubt wirklich, er repräsentiere ‚Die Demokratie‘, auweh“. Ja, Frau Kollegin,

Grüne, Autor*innen, Journalist*innen, Kulturschaffende, Leser*innen und überhaupt die Mehrheit der Bürger*innen glaubt das. Dass Sie sich daran stören, ist prinzipiell Ihre Sache, lässt aber doch

einige Rückschlüsse zu.

Auch Jan Fleischhauer, einst Spiegel, jetzt Focus, ließ sich zu einer Äußerung hinreißen, eine, die mich ehrlich gesagt schockierte. „Man kann auch aus ästhetischen Gründen zum Demokratiefeind werde. Bin kurz davor“, schrieb er zu jenem Bild der Eröffnungsveranstaltung, auf dem alle im Saal Schilder mit „Demokratie wählen. Jetzt.“ hochhalten.

Sorry, aber aus ästhetischen Gründen zum Demokratiefeind werden, das ist sicher (hoffentlich) satirisch gemeint, aber alles andere als lustig. Wir sind also an einem Punkt angekommen, an dem es

manchen Menschen zu woke ist, wenn andere sich zur Demokratie bekennen. Das macht mir wirklich Angst.

Klar, die Gräben in unserer Gesellschaft sind nahezu unüberwindlich, deshalb schreibe ich ja diesen Blog. Klar, es gibt unterschiedliche Auffassungen zu Politik, zu Moral und Ethik und und und. Und mir ist auch bewusst, dass gewissen rechten Bubbles nichts zu blöd ist, um gegen die Ampel, gegen Menschen mit Migrationshintergrund, gegen „die da oben“ und das System zu hetzen.

Aber dass der Ton inzwischen so scharf geworden ist, dass selbst Journalist*innen, denen ich eigentlich ein gewisses Maß an Weitsicht und auch Zurückhaltung zutraue, so eindeutig auf den Zug des

Populismus aufspringen, so eindeutig Hetze betreiben, das ist eine Entwicklung, die mehr als bedenklich ist. Irgendwie möchte ich ihnen ja zugutehalten, dass sie sich nur als scharfe Mahner

sehen, doch ihnen müsste auf jeden Fall bewusst sein, wo und wie ihre Aussagen verfangen.

Vielleicht ist es daher gerade jetzt wichtig, dass alle anderen zusammenstehen, dass wir uns auf die Bildung unserer jungen Generationen (und nicht nur der) fokussieren, dass die Literatur- und

alle Kulturschaffenden noch lauter ihre Stimme erheben, dass wir als Mehrheit der Gesellschaft ganz unabhängig von Parteien und „denen da oben“ klarmachen, dass wir auch in Zukunft in einer

Demokratie leben wollen. Weil alles andere nämlich erwiesenermaßen Scheiße ist.

Wir sind es, die die Zukunft gestalten

SchulKinoWochen zum Thema Demokratie

Jonas Kaufmann reiste an die polnisch-ukrainische Grenze, um dort Flüchtlinge zu unterstützen. Dadurch lernte der 20-jährige Schauspieler Menschen seiner Generation kennen, die doch in ganz anderen Welten zu leben scheinen, und er lernte viel über sich selbst und das Leben. Er machte einen Film darüber, über den er bei den Schulkinowochen in Herzberg zum Thema Demokratie sagte, er habe ihn nie als politischen Film gesehen, doch durch die Diskussionen mit Schülern über sein Regiedebüt habe er festgestellt, dass Demokratie von Menschen gestaltet wird.

Die SchulKinoWochen Niedersachsen sollen Medienkompetenz von Jugendlichen stärken. Es geht um künstlerische Auseinandersetzung, aber auch um gesellschaftliche Aspekte von Filmen. In der Kinowelt

Central-Lichtspiele in Herzberg waren am vergangenen Mittwoch Schüler*innen der BBS 1 Osterode, des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg, des Pädagogiums Bad Sachsa, der Kooperativen

Gesamtschule Bad Lauterberg und der Oberschule Hattorf aus verschiedenen Jahrgängen zu Gast, die zwischen mehreren Filmen wählen konnten.

Einer davon eben „Der Kern, der dich zusammenhält“ von Jonas Kaufmann, ein anderer „Warum ich hier bin“ von Regisseur Wolfgang Latteyer, der ebenfalls zu Gast war, oder unter anderem auch „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“, ein Spielfilm mit Meltem Kaptan und Alexander Scheer über den Fall des nach den Anschlägen des 11. Septembers 2001 in Guantanamo inhaftierten Murat Kurnaz oder vielmehr über seine Mutter und ihre Bemühungen, den Sohn aus den menschenunwürdigen Haftbedingungen zu befreien.

Rabiye Kurnaz schaltete seinerzeit den Anwalt Bernhard Docke ein, der ebenfalls in Herzberg zu Gast war. Wenn der Film selbst noch zwischen Tragik und (Galgen-)Humor schwankt, so erzählte

Rechtsanwalt Docke sehr ernüchternd über die Verhältnisse in Guantanamo, die nichts mehr mit einem Rechtsstaat oder Menschenrechten zu tun haben und auch über die unrühmliche Rolle der deutschen

Regierung in diesem Fall.

Deutschland nämlich wollte Murat Kurnaz nicht zurückholen, da er neben der deutschen auch eine türkische Staatsbürgerschaft habe und man somit nicht zuständig sei. Maßgeblich involviert in die

Verhandlungen damals seien der spätere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, sowie auch der jetzige Bundespräsident Fank-Walter Steinmeier gewesen.

„Es war ein rechtsfreier Raum, ich musste erst einmal rechtsstaatliche Grundlagen erkämpfen“, sagte Bernhard Docke. Dabei war von Beginn an völlig klar, dass Kurnaz nichts mit den Anschlägen zu

tun hatte, also eindeutig unschuldig war. „Die Menschen in Guantanamo verloren alle Grundrechte, das darf nicht sein“, erläuterte der Jurist, wobei ihm eine gewisse Fassungslosigkeit auch nach

all den Jahren noch anzumerken war.

Kein Politiker habe sich je bei Murat Kurnaz oder seiner Mutter entschuldigt, klagte er, schloss dann aber doch noch positiv. „Murat hat sich seinen Humor bewahrt und ins Leben zurückgefunden. Das ist bei Folteropfern selten“

Um Leid, Angst und das Gefühl von Hilflosigkeit ging es auch in der Diskussion um Jonas Kaufmanns Film. Ihm zur Seite stand Roman Sachuk, den er bei seinem Trip an die Grenze kennenlernte und der

auch eine wichtige Rolle im Film spielt. Roman studierte, als Putin sein Heimatland überfiel, floh zunächst nach Polen und lebt aktuell in Deutschland. Zwar werden sein Schulabschluss und sein

Studium hier nicht anerkannt, doch er spricht fließend mehrere Sprachen, so dass er hoffnungsvoll ist, irgendwann auch wieder eine Zukunft zu haben.

Diese direkten und authentischen Eindrücke kamen bei den Schüler*innen gut an, es entwickelte sich eine sehr lebhafte Diskussion, für die einige sogar noch länger blieben. Ja, die sogenannte

Generation Z ist durch die vielen Krisen in der Welt verunsichert, doch sie hat auch Hoffnung. Das wurde an diesem Tag sehr deutlich. Viele Jugendliche sind sich der Zerbrechlichkeit unserer

Gesellschaft und eben unserer Demokratie bewusst, ebenso aber bereit, sie selbst zu gestalten und eben auch zu verteidigen. Denn verglichen mit vielen anderen leben sie doch ein sehr

privilegiertes Leben und sind alles andere als machtlos.

Normal neu denken

Warum es wichtig ist, mit Kindern über Rassismus zu reden

Ein Kind im Morgenkreis will nicht stillsitzen. Die Stimmung der Erzieherin ist angespannt, die der anderen Kinder auch. Mit dieser Szene konfrontierte der Diplom-Sozialpädagoge und Therapeut Klaus Kokemoor etwa 300 Mitarbeitenden eines Kindertagesstättenverbandes in Einbeck. Die Anspannung greift sogar auf sie über, da sie alle eine ähnliche Situation kennen.

Kurz darauf zeigt Kokemoor eine Szene, in der das Kind nun außerhalb des Kreises herumturnt, während alle anderen ganz normal ihrer Morgenroutine nachgehen. Der Kreis wurde sozusagen erweitert,

neues Verhalten wurde integriert. Für die Kinder, so der Referent, ist es meist nicht schwer, anderes Verhalten zu akzeptieren, es wird für sie als Eigenheit normal, wenn wir als Erwachsene ruhig

mit der Situation umgehen.

Noch einige weiterer solcher Fallbeispiele hatte Klaus Kokemoor auf Video mitgebracht, die er gemeinsam mit dem Auditorium analysierte. So berichtete er beispielsweise von Kindern, die anfangs um

sich schlugen, später aber in die Gruppe integriert werden konnten, weil mit ihnen individuell, vielleicht unkonventionell, wertschätzend und akzeptierend umgegangen wurde.

„Wir gehören zu den Berufsgruppen, die nicht durch `ne KI ersetzt werden können“, machte er den Anwesenden auf humorvolle Weise Mut und lobte ihre manchmal schwierige, doch enorm wichtige Arbeit.

Einen zweiten Vortrag gab es von der Kulturwissenschaftlerin Olaolu Fajembola und der Entwicklungspsychologin Tebogo Nimindé-Dundadengar. Bei ihnen ging es um rassismuskritische Bildung und Möglichkeiten zur Förderung von Diversität in der frühkindlichen Erziehung, was vielleicht erst einmal nach einem ziemlich harten Brett klingt.

Allerdings schafften es auch die beiden Referentinnen, die zusammen Bücher zu dem Thema schreiben und einen Onlineshop für Spielzeug und Bücher für Kinder aller Herkünfte gründeten, ihre

Zuhörer*innen mitzunehmen. Es war weniger ein Vortrag als ein gelenkter Austausch, zu dem sie aber etliche interessante Impulse beisteuerten.

Kinder machen keine Unterschiede, heißt es, stellte Tebogo Nimindé-Dundadengar in den Raum. Das stimme nicht, denn sie unterscheiden schon früh zwischen Unbekanntem und Bekanntem. Kinder haben

keine Vorurteile, heißt es. Aber sie übernehmen sehr schnell Stereotypen und halten sie für normativ. Kinder lernen Vorurteile von den Eltern, heißt es. Nicht nur, denn auch Kinderbücher,

Fernsehen etc. spielen dabei eine große Rolle.

Genau deshalb sei es so wichtig, dass schwarze Menschen in Geschichten nicht per se böse sind, dass versteckter Alltagsrassismus nicht (zum Teil unbewusst) medial reproduziert wird. Und das gilt natürlich ebenso für unser alltägliches Miteinander. Sie selbst habe es immer wieder erlebt, dass Menschen ihr ungefragt in die Haare fassen. Nicht einmal böse gemeint, aber definitiv nicht okay und insbesondere für Kinder ein Verhalten von Erwachsenen, das sie prägt.

„Wir finden es wichtig, das Wort Rassismus auszusprechen“, vertraten beide ihren Standpunkt. Zunächst müssten Erwachsene verstehen, was eigentlich rassistisch ist, bevor sie anschließend mit

Kindern darüber reden. Das sei ohne weiteres möglich, denn Kinder haben ein starkes Gerechtigkeitsbedürfnis, so Olaolu Fajembola.

Eine Studie habe ergeben, dass aktuell vor allem muslimisch gelesene Familien mit negativen Verhaltensweisen stigmatisiert werden. Vieles davon werde aber nicht thematisiert und aufgearbeitet,

was dann zu Verunsicherungen vieler Menschen und dazu führt, dass Children of Color in unserem Bildungssystem ungeachtet ihrer Leistungen abgestraft werden, und letztlich eben auch zu einem

Erstarken rechtsextremer Parteien, wie wir es in den letzten Jahren erleben.

Während ich dort saß und mir Notizen für den Artikel machte, den ich für den Kirchenkreis darüber schreiben wollte, musste ich an ein Interview mit Ranga Yogeshwar denken, das ich mal geführt hatte. Damals noch für das Bollywoodmagazin ISHQ. Es war ein Telefoninterview, ich war aufgeregt, weil Ranga tatsächlich zugesagt hatte, und noch mehr, weil er sich echt Zeit nahm und offenbar gerne meine Fragen beantwortete. Na das wäre mal Stoff für eine eigene Geschichte.

Auf jeden Fall ging es in unserem Gespräch um die indischen Gesellschaftsstruktur und somit auch um das Kastensystem. Das will ich jetzt hier gar nicht erläutern, doch in Kurzform bedeutet es ja, dass Menschen traditionell in bestimmte Kasten hineingeboren werden, denen sie dann auch ihr Leben lang angehören. Und diese Kasten entscheiden über die gesellschaftliche Stellung und eben auch über die Chancen und Möglichkeiten, die jemand im Leben hat.

Nun zog Ranga Yogeshwar allerdings schnell Parallelen zu unserer Gesellschaft und machte mir dann sehr deutlich klar, dass es seiner Meinung nach auch bei uns ein solches System gebe, nur sei es eben von außen weniger sichtbar und greifbar. Der Sohn eines Arbeitslosen werde in unserer Gesellschaft nur selten Arzt, sagte er, weil schon in der Schule die Bildung und der Beruf der Eltern eine enorme Rolle spiele. Im Grunde seien die gesellschaftlichen Unterschiede bei uns sogar deutlicher als in Indien, das war seine klare Position.

Dieser Punkt ist mir immer im Gedächtnis geblieben. amals war ich ehrlich gesagt ein wenig schockiert, wollte es am liebsten von mir schieben. Je häufiger ich seine Aussage an der Realität maß, desto weniger konnte ich sie wegschieben. Sowohl in meinem Lwehramtsstudium als auch jetzt später im Leben als Journalist finde ich immer wieder Beispiele, dass unser Kastensystem sehr sehr starr ist. Daran musste ich beim Vortrag von Olaolu Fajembola und Tebogo Nimindé-Dundadengar immer wieder denken und finde es daher so enorm wichtig, darüber zu schreiben.

Das Frühwarnsystem der Demokratie

Interview mit dem Niedersächsischen Verfassungsschutzpräsidenten Dirk Pejril

Dirk Pejril ist Präsident des Verfassungsschutzes in Niedersachsen. Privat kenne ich ihn schon lange, wollte auch schon immer mal ein Interview mit ihm machen. Vielleicht ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür.

Uns allen ist der Verfassungsschutz ein Begriff, aber was macht ihr eigentlich?

Jetzt stellst du mir eine Frage, die für die nächste halbe Stunde bis Stunde füllend wäre.

Ich würde dich bitten, es abzukürzen.

Mache ich gerne (lacht). Wir sind Teil der Exekutive, also nicht zu verwechseln mit dem Verfassungsgericht. Meine Behörde ist Teil des Innenministeriums. Wir sind mit unseren Befugnissen ganz

klar an Recht und Gesetz gebunden, das ist für uns die absolute Messlatte und Maßstab für die Überprüfbarkeit unserer Arbeit.

Ist der Bundesverfassungsschutz dem Bundesinnenministerium und der Niedersächsische Verfassungsschutz dem Landesinnenministerium untergeordnet?

Es ist wie bei der Polizei, Verfassungsschutz ist Ländersache. Jedes Land hat einen eigenen Verfassungsschutz. Und es gibt das Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Behörden sind unterschiedlich

organisiert und alle haben ihre eigenen Gesetze und geregelte Zuständigkeiten.

Wir sind das Frühwarnsystem zum Schutz der Demokratie. Wir sind dafür da, die Lehren aus der Weimarer Republik zu ziehen. Wenn die Demokratie in Gefahr gerät, sind wir dazu da, frühzeitig den

Finger zu heben und die Politik, aber auch die Menschen im Land zu sensibilisieren. Wir sind kein Geheim-, wir sind ein Nachrichtendienst. Wir sammeln, analysieren und bewerten Informationen und

bereiten Sie für die Politik auf und machen sie öffentlich zugänglich.

Stichwort Demokratie schützen... glaubst du, dass sie im Moment in Gefahr ist?

Ja, ich glaube, wir haben vielleicht sogar die turbulenteste Zeit seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt momentan so viele Themen, die sozusagen auf die Demokratie einwirken, vom

Rechtsextremismus, Linksextremismus, bis hin zu islamistischen Anschlagsversuchen und Anschlägen oder antizionistische, antiisraelische Demonstrationen. All diese Themen sind

verfassungsschutzrelevant. Ich finde, wir haben eine besorgniserregende Zeit.

Aber viele der sogenannten Gefährder kennt ihr ziemlich gut, oder?

Handelnde Personen im Rechtsextremismus, Linksextremismus und auch Islamismus sind immer Thema bei uns, das Anschlagsrisiko ist abstrakt, aber weiterhin hoch. Wir wissen aber auch um

internationale Terrorgruppierungen, die nicht weg sind. Die sind bei uns ein Dauerthema. Die Gefahr radikalisierter Einzeltäter ist groß.

Wie beobachtet der deutsche Verfassungsschutz im Ausland Dinge, die für euch eventuell relevant werden?

Für die Beobachtung des ausländischen Terrorismus ist zunächst der Bundesnachrichtendienst zuständig, in enger Zusammenarbeit für deutsche Belange dann mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz.

Hier arbeiten die Sicherheitsbehörden der Länder und des Bundes sehr eng zusammen. Denn auch wir beobachten zum Beispiel beim Thema Spionage, insbesondere seit dem Angriffskrieg Putins auf die

Ukraine eine – ich will mal sagen – besorgniserregende Renaissance. Analog wie digital.

Das Digitale spielt eine immer größere Rolle, oder?

Na klar, Cyberspionage - Cyberabwehr sind ein großes Thema. Es bestehen aktuell vielerlei Bedrohungsszenarien für unser Land. Es sind gezielte Angriffe von staatlichen und nichtstaatlichen

Gruppierungen aus dem Ausland auf Privatleute, auch kleine Unternehmen, öffentliche Verwaltungen oder auch die Regierung.

Deutschland wird momentan heimgesucht von Desinformationskampagnen. Es geht dabei insbesondere darum, Politiker verächtlich zu machen und das Regierungshandeln zu diskreditieren. Es geht darum,

Vertrauen zu untergraben, die Menschen zu verunsichern und Menschen bösgläubig zu machen. Da werden die Ängste der Menschen mit Blick auf die Krisen unserer Zeit gezielt ausgenutzt.

Spielt KI für euch eine große Rolle?

Das ist ein Thema für die Strafverfolgungsbehörden und für die Sicherheitsbehörden, natürlich. KI schafft ganz andere Manipulationsmöglichkeiten. Aber auch im positiven Sinne entstehen umgekehrt

Möglichkeiten für die Behörden zur Analyse und Auswertung.

Wir müssen über zwei „Elefanten im Raum“ reden. Wie kann es passieren, dass ein ehemaliger Verfassungsschutzpräsident jetzt zum Beobachtungsfall wird?

Das kann ich nur schwer kommentieren, da ich Herrn Maaßen nie persönlich kennengelernt habe und dass alles vor meiner Zeit war. Und ich habe keine sachverhaltsbezogenen Informationen. Natürlich

bin ich auch irritiert über so eine Entwicklung, dass jemand, der in der Sicherheitsarchitektur Deutschlands eine herausragende Rolle spielte, sich dann in einer Art und Weise verhält, die ich

befremdlich finde. Ich finde es bedauerlich, weil es eben auch ein Imageverlust ist, nicht nur fürs Bundesamt, sondern auch insgesamt für die Frage: Was machen die Verfassungsschützer? Denn

nichts ist schlimmer, als wenn man denen, die unsere Verfassung schützen sollen, nicht mehr trauen kann.

Er ist ja jetzt jemand, der das Vertrauen untergräbt, indem er behauptet, die Ampel diktiere alles...

Oft wird mir gesagt, ich sei ja Teil der Exekutive und weisungsgebunden. Ja, ich bin ja auch Beamter. Aber ich bin natürlich an Recht und Gesetz gebunden und meine Mission, mein Auftrag ist,

immer danach zu handeln. Es gibt klare gesetzliche Regelungen für die Arbeit meiner Behörde, auch für die Ministerin, so dass eine Objektivität hergestellt wird. Da ist ein sehr, sehr hohes Maß

an Neutralität sichergestellt.

Der zweite „Elefant“ ist die AfD. Weshalb ist sie in manchen Ländern Verdachtsfall und in anderen gesichert rechtsextrem?

Weil sich die AfD auch unterschiedlich darstellt und verhält. Bei uns ist sie als sogenannter Verdachtsfall eingestuft, das ist die untere Stufe unserer Beobachtungsmöglichkeiten. Die AfD

Niedersachsen gibt sich aktuell gemäßigt, gleichwohl sind Kräfte aus dem sogenannten Flügel auch in Niedersachsen immer noch da. Der Flügel ist erwiesenermaßen rechtsextremistisch, hat sich

mittlerweile für aufgelöst erklärt, doch seine Ideologen agieren noch. Insgesamt tritt die AfD in Niedersachsen nicht ganz so offensichtlich rechtsextremistisch auf wie beispielsweise in

Thüringen unter der Leitung von Björn Höcke.

Aber heißt das nicht auch, dass ich unter dem Radar bleiben kann, wenn ich eure Regularien kenne?

Ja, das ist eine Situation, die wir auch im Blick haben. Klar ist ja, dass Menschen, die mal in einer extremistischen Gruppierung gewirkt haben, nicht aufhören, nur weil die Organisation nicht

mehr da ist, sich vordergründig aufgelöst hat. Das rechtsextremistische Gedankengut bestimmt ja auch weiterhin das Handeln.

Die Ehrung von Björn Höcke in Northeim beispielsweise ist für mich schon ein Zeichen, dass die gemäßigte Fassade das Transparent herunterlässt und die AfD Niedersachsen ihr wahres Gesicht blicken

lässt.

Wenn die AfD verboten werden sollte, macht euch das die Arbeit nicht viel schwerer?

Meist wird die Frage ja andersherum gestellt, warum die AfD nicht ganz schnell verboten wird. Ich finde es schon wichtig, da differenziert heranzugehen. Aus Sicht des Verfassungsschutzes ist es

unsere Aufgabe, in der aktuellen „Verdachtsphase“, be- und entlastende Informationen zu sammeln, um die Frage eines Parteienverbotsverfahren als schärfstes Schwert unserer Verfassung bewerten zu

können. Wir haben hier zunächst beratende Funktion gegenüber der Politik. Dazu zählt auch die Frage, welche Risiken und „Nebenwirkungen“ ein Verbot entfaltet. Ist damit die Ideologie, ist die

Wählerschaft auch verschwunden? Wie erreiche ich die Menschen, die einer solchen Partei nachgelaufen sind, um sie von einer demokratischen Politik und den Werten unserer Verfassung zu überzeugen?

Die schriftliche Version ist natürlich etwas gekürzt, deshalb habe ich euch ja auch die lange Version als Audiointerview zur Verfügung gestellt.

Kirche mischt sich ein

Gibt es theologische Gründe gegen Rechtsextremismus?

In Northeim wurde kürzlich Björn Höcke von der dortigen AfD-Kreistagsfraktion geehrt. Das rief Protest hervor, der Ratssaal der niedersächsischen Stadt sei nicht dafür da, um thüringische Rechtsextremisten zu ehren, so könnte man es überspitzt formulieren. Auf jeden Fall riefen die Stadt, der Rat und eben auch die Kirche zu einem Protest, einer symbolischen Menschenkette um den Ratssaal auf.

Der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Leine-Solling, Jan von Lingen, unterstützte die Aktion von Anfang an. „Das ist nicht mein Northeim, wenn ein Mensch, der vom Verfassungsschutz

als rechtsextrem eingestuft wird, in Northeim einen Preis bekommt und seinerseits Northeim als ein ´Kraftzentrum´ der AfD bezeichnet.“

Zur Demonstration kamen laut Polizei 800 bis 1000 Menschen – ein deutliches Zeichen, wenn natürlich auch nichts gegen die Zahlen aus größeren Städten. Neben Bürgermeister Simon Hartmann sprachen

unter anderem auch die Bundestagsabgeordneten Frauke Heiligenstadt und Karoline Otte und eben Jan von Lingen. „Wir sind anders“ rief er Höcke und der AfD sozusagen entgegen, Northeim steht nicht

für rechte, faschistische und extremistische Ideologien. Warum aber beteiligt sich die Kirche überhaupt an einer solchen Demonstration, bezieht Stellung zu politischen Themen?

„In der hannoverschen Landeskirche haben wir eine Kirchenverfassung. Darin sind wir aufgerufen, als Christinnen und Christen Mitverantwortung für das demokratische Gemeinwesen zu übernehmen. In allen Auseinandersetzungen muss genau diese Demokratie die gemeinsame Basis sein“ sagt der Superintendent dazu. Weiterhin bekräftigt er: „Wir sagen sehr deutlich: Rechtsextremismus widerspricht fundamental den christlichen Grundüberzeugungen und Maßstäben. Dazu haben wir auch 10 Thesen gegen Rechtsradikalismus im Kirchenkreis verabschiedet. Wir halten uns an die Bibel, in der es heißt: ‚Suchet der Stadt Bestes.‘ (Jer. 29,7).“

Seine Haltung für den thüringischen AfD-Vorsitzenden bringt er klar zum Ausdruck: „Es kann es nicht sein, dass mit der Ehrung des thüringischen AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke in Northeim

hoffähig und preiswürdig ist, was vom Verfassungsschutz in Thüringen als verfassungsfeindlich eingestuft und beobachtet wird.“

Auch im benachbarten Osterode gab es wie in so vielen Städten eine Demonstration für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Es kamen 2000 Menschen und auch hier beteiligte sich die Kirche. Und auch hier fragte ich die Superintendentin des Kirchenkreises Harzer Land, Ulrike Schimmelpfeng, nach einer Begründung. Ihre Haltung ist ebenso klar wie die von Jan von Lingen.

„Als Christinnen und Christen haben wir die Aufgabe, Jesus nachzufolgen so gut wir können“, sagt sie, „Dieses Engagement hat Konsequenzen für alle unsere Lebensbereiche. In der Familie, unter Arbeitskollegen und in unserer Stadt und unserem Land haben wir den Auftrag für Nächstenliebe einzustehen.“ Christliche Nächstenliebe also, die nicht zulässt, manche Dinge schweigend hinzunehmen.

Ganz konkret sagt sie weiterhin: „Wenn Menschen in unserem Land andere Menschen herabsetzen, verachten und ausgrenzen, dann müssen Kirchenmitglieder widersprechen, weil alle Menschen

gleichermaßen von Gott geliebte Geschöpfe sind.“ Das ist eine klare Absage an gewisse Ideologien und ein Bekenntnis zu Pluralismus und Vielfalt.

Ist das also ein theologischer Grund, um gegen Rechtsextremismus zu sein? Für Ulrike Schimmelpfeng ganz klar. „Für Christinnen und Christen sind alle Menschen auf dieser Erde als Gottes

Ebenbilder von Gott gewollt und mit der gleichen Würde ausgestattet. Die rechtsextreme Haltung aber stellt die Gleichheit aller Menschen infrage.“

In Bezug auf die Nächstenliebe geht sie noch weiter und führt aus: „Jesus Christus hat Nächstenliebe gelebt, er hat sich kranken, behinderten und ausgegrenzten Menschen zugewandt. Im Rechtsextremismus hingegen wird Schwachheit verachtet. Jesus war Jude, für uns ist heute Gott sei Dank klar, dass jüdische Menschen unsere Geschwister im Glauben an den einen Gott sind. Rechtsextremismus aber steht für Antisemitismus.“

Diese Sichtweise ist nicht nur ihre subjektive. Sie zitiert die Barmer Theologische Erklärung von 1934, die zentrale theologische Äußerung der Bekennenden Kirche unter der nationalsozialistischen

Herrschaft, die sich gegen die falsche Theologie jenes Kirchenregimes wandte, das sich den Nationalsozialisten anglich.

„Wir verwerfen die falsche Lehre, als gebe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären...“, heißt es dort. Dazu führt die Superintendentin

heute aus: „Rechtsextremismus meint, wenn eine bestimmte Führungselite das Sagen hätte, der sich alle unterordnen würden, dann wäre alles besser – als Christinnen und Christen wissen wir uns aber

allein Gott als unserem Herrn verpflichtet.“

Für mich, der ich aus tiefer innerer Überzeugung an vielen dieser Demos momentan teilnehme und der ich noch tiefer von der christlichen Botschaft überzeugt bin, waren das interessante Statements. Beide Superintendenten lieferten mir ein Stück weit Begründungen für das, was ich zwar fühle, aber so vielleicht nicht hätte in Worte fassen können. Außerdem - und vielleicht ist das sogar noch wichtiger - zeigt es für mich aber auch, dass Kirche wichtig für unsere Gesellschaft ist, eben weil sie den moralischen Boden für vieles bereitet, worauf unser humanistisches Abendland aufgebaut ist.

Vertrauen ist die Basis einer Gesellschaft

Geschichte darf sich nicht wiederholen

Wie lässt sich ein erneuter Rechtsruck, eine Wiederholung der Geschichte des Dritten Reiches verhindern? Dieser Frage ging Prof. Dr. Dr. h.c. Dietz Lange im Schulzentrum in Duderstadt nach. Da ich diesen Vortrag wirklich spannend fand und er mir auch eine neue Sichtweise eröffnete, will ich ihn euch hier zusammenfassen und auch an einigen Stellen kommentieren.

Die derzeitigen Demonstrationen, so ein Teil seiner Antwort, hält er für besser und wirkungsvoller als ein Verbot der AfD. Im Vorfeld der Machtergreifung Hitlers sei vor allem das Vertrauen in die staatliche Ordnung zerstört worden, so Dietz Langes Ausgangsthese. Auch heute „faseln politische Extremisten von der Lügenpresse“, bekräftigen Verschwörungstheorien und wollen tausende Menschen ausweisen, zog er eine Verbindung.

Es war eine Veranstaltung zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, über die ich berichten sollte. Das ist nach wie vor ein wichtiges Thema, besonders interessiert es mich allerdings immer, wenn es nicht nur historisch bleibt, sondern auch angesprochen wird, was dieser düstere Teil unserer Geschichte denn heute für uns bedeuten kann, bedeuten muss. Gleich mit seinem Einstieg hatte der 90-jährige Professor mich daher gepackt und ich war gespannt, welchen Bogen er spannt.

Das Vertrauen ist also die Basis, persönlich, öffentlich und auch religiös. Selbstverständlich sei es auch gesund, zu misstrauen, das sei ein Schutz, doch es dürfe nicht die Herrschaft übernehmen. Diktaturen bauen immer auf Misstrauen auf, führte er aus, allerdings müssten Menschen darauf vertrauen, dass sie in einer Gesellschaft sicher sind. Um genau dies zu untergraben, werden von einigen Kräften Verschwörungstheorien in die Welt gesetzt, der Staat und auch die Wissenschaft (beispielsweise beim Thema menschengemachter Klimawandel) werden infrage gestellt.

Ebenso das Gottvertrauen, so Prof. Lange weiter, wodurch Unsicherheiten geschürt werden. „Diese Entwicklung lässt sich schwer rückgängig machen“, sagte er, denn sie zeige sich schon seit dem

Mittelalter. Damals ging man von einer gottgegebenen Ordnung aus, mit immer neuen Entwicklungen und Entdeckungen der Neuzeit wuchs die persönliche Kontrolle des Menschen, was als Nebenwirkung

eben eine Vertrauenskrise mit sich brachte.

Unsere Gesellschaft wurde komplizierter, der zunehmende Pluralismus verunsicherte, Orientierung wird immer schwerer. Das nutzen Populisten immer wieder, indem sie mit Vereinfachungen arbeiten.

Dem gegenüber stehen Fakten, ebenso die Achtung der Verschiedenheit und die Einsicht, dass niemand absolutes Wissen hat. Das religiöse Vertrauen hilft uns laut Dietz Lange dabei, auf einem festen

Fundament zu stehen und uns gegen Verunsicherungen und Fake News abzusichern.

Zwar gebe es keinen Beweis, sondern lediglich Indizien, doch Gottes Kosmos sei geordnet und könne uns Orientierung geben, erklärte er. Ja, die tausendfachen Morde an Juden im Dritten Reich erschütterten für viele Menschen das Vertrauen in einen guten und allmächtigen Gott, so dass wir heute oft ohne Glauben an ihn leben. Auf diese Zweifel gebe es keine zufriedenstellende Antwort, dennoch ist er überzeugt, dass das Vertrauen in Gott unsere Gesellschaft und uns bis ins Private helfen und festigen kann.

Zudem sollen wir als Christen in der Welt wirken, fügte Prof. Lange an, was sich auch darin zeigen kann, dass wir mit vielen Menschen unterschiedlicher Überzeugung ins Gespräch kommen, andere

Sichtweisen nachvollziehen und so immer wieder zu dem Schluss kommen, dass eine vielfältige Gesellschaft mit gegenseitigem Respekt jedem Menschen gegenüber die einzig mögliche, die einzig

lebenswerte ist.

Es gab dann im Anschluss eine Diskussion, in der dann zum Beispiel kritisiert wurde, dass er die unrühmliche Rolle der Kirche im Dritten Reich nicht angesprochen habe. Sicher, auch das muss heute noch aufgearbeitet werden, allerdings ging es in diesem Vortrag ja nun mal um einen anderen Aspekt und letztlich um eine ganz klare These Dietz Langes. Für mich jedenfalls war es als Vortrag vollkommen rund.

Dennoch frage ich mich natürlich, ob mehr Gottvertrauen wirklich dazu führt, dass wir offenere und demokratischere Gesellschaften haben. Das wäre ja im Prinzip der Rückschluss. Als Christ bin ich definitiv der Meinung, unsere Welt sei friedlicher und gerechter, wenn wir alle Prinzipien der christlichen Ethik zugrundelegen. Doch selbst dann sind wir alle immer noch Menschen und Macht verführt meiner Meinung nach immer zum Egoismus. Insofern glaube ich nicht, dass Gottvertrauen die einzige Lösung ist. Sagt der Professor ja auch nicht, ich weiß.

Spannend bleibt für mich jetzt aber die Frage, was es denn braucht, damit eine Gesellschaft, eine Demokratie stark gegen Faschismus, gegen Korruption, gegen Ungerechtigkeit, gegen Machtmissbrauch in welcher Form auch immer ist. Ja, auf jeden Fall Werte wie Nächstenliebe, Toleranz und gegenseitigen Respekt. Nur ob das ausreicht, daran zweifle ich angesichts unserer momentanen politischen Lage leider immer wieder.

Demokratie in Gefahr

Die Spaltung der Gesellschaft wird sichtbar

Lange Reihen von Polizist*innen trennen die Kreuzung vorm Göttinger Rathaus (Hiroshimaplatz/Bürgerstraße) strikt und unnachgiebig. Auf beiden Seiten Demonstrierende, auf der einen Seite Querdenker, Reichsbürger und Rechte, auf der anderen zahlreiche Institutionen und Gruppen zur Gegendemo.

Die Polizei hat sich lange auf diesen Tag vorbereitet und Einsatzkräfte von Osnabrück bis Erfurt angefordert, denn die Querdenker haben Tausende Teilnehmer angekündigt. „Versammlungsfreiheit

statt Extremismus“, so ihr Motto.

Versammelt hatten sich einige Mitglieder der rechten Szene ja im November in einem Hotel in Potsdam, so berichtete das Recherchezentrum Correctiv gerade, versammelt mit Mitgliedern der AfD,

Mitgliedern der Werte-Union, der identitären Bewegung, Unternehmern und anderen. Dabei ging es um die Deportation von Ausländern und jenen, die nicht für deren Abschiebung sind, um Remigration,

wie sie es nennen, also um ein moderner verpacktes „Ausländer raus“.

Gerade diese Veröffentlichung hatte viele bewogen, sich der Gegendemo anzuschließen, zu der unter anderem das Göttinger Bündnis gegen Rechts mit den „Omas gegen Rechts“, dem DGB und vielen anderen unter dem Motto „Querdenken einfrieren“ aufgerufen hatte. Leider bestätigte das Wetter genau das, doch nach brennenden Barrikaden beim letzten Aufeinandertreffen beider Fronten wussten alle sowieso, dass sie sich – wenn auch im übertragenen Sinn – warm anziehen mussten.

Deeskalation war der Grundsatz der Polizei, das große Aufgebot und die Positionierung an vielen Straßen und Knotenpunkten der gesamten Innenstadt sprach dafür, dass es nicht zu Konflikten und

Krawallen auf der Marschroute der Demos kommen sollte.

In den Kundgebungen der Querdenker ging es gegen links-grün-versiffte Demonstranten, gegen die Mainstream-Medien, gegen die Antifa, gegen Coronamaßnahmen und es wurde Hoffnung in die Wahlen in

Deutschland und den USA, also in die AfD und Trump, sowie in den Friedensbringer Putin verlautbart. Auf der Gegenseite wurde ein Zusammenhalt demokratischer Kräfte bekundet und die Ablehnung des

Faschismus.

Während die Gegendemonstranten später friedlich durch die Fußgängerzone zogen, kamen die Querdenker an vielen Stellen nicht voran, da sich Sitzblockaden gebildet hatten, die ihren Weg

blockierten. Diese Gegendemonstranten wurden zum Teil nach mehrmaligen Aufforderungen der Polizei letztlich von der Straße getragen, zum Teil wurde die Querdenken-Demo umgeleitet. Dieses Spiel

wiederholte sich wieder und wieder, zum Teil auch unter Einsatz von Pyrotechnik und mit brennenden Mülltonnen, so dass auch die Feuerwehr ausrücken musste.

Laut Polizei waren etwa 450 Querdenker und mehr als 2500 Gegendemonstranten unterwegs. Es gab einige vorläufige Festnahmen, beschädigte Fensterscheiben, aber wohl keine Verletzten. Insgesamt elf Demonstrationen waren angemeldet, die die Polizei jederzeit im Griff zu haben schien, so dass die von manchen erwarteten großen Krawalle ausblieben.

Was aber in jedem Fall bleibt, ist eine tiefe Spaltung der Gesellschaft. Auf der einen Seite stehen die, die dem Staat, den Medien, der Wissenschaft misstrauen und eine Abschottung vor der Welt

und auch vielleicht der Gegenwart und Zukunft wollen. Auf der anderen Seite wächst bei vielen anderen die Angst vor einer Wiederholung der deutschen Geschichte, vor Rassismus, Faschismus und

Totalitarismus und vor einer Abschottung vor der Welt und der Gegenwart und Zukunft.

Zu jener Seite zähle auch ich mich, denn ich glaube nicht, dass diese Demo die letzte ihrer Art war, und fürchte, weitere, deutlich aufgeladenere und schwerer kontrollierbare werden folgen. Was

mir im Moment noch Hoffnung macht, sind die nackten Zahlen, die für eine Mehrheit der überzeugten Demokraten sprechen und eben auch eine Exekutive, die ein heftigeres Aufeinandertreffen beider

Fronten verhindern kann.

Ob das allerdings immer so bleibt, weiß ich nicht. Was werden die nächsten Wahlen bringen, wenn sich ein großer Teil der Bevölkerung gegen demokratische Parteien ausspricht? Wie weit können

Menschen noch von Populisten manipuliert und aufgehetzt werden, wenn nicht einmal Meldungen über geplante Deportationen dazu führen, dass sich viele Menschen umgehend von dieser Bubble

distanzieren?

Reichsbürger als Nachbarn